à la découverte du patrimoine local

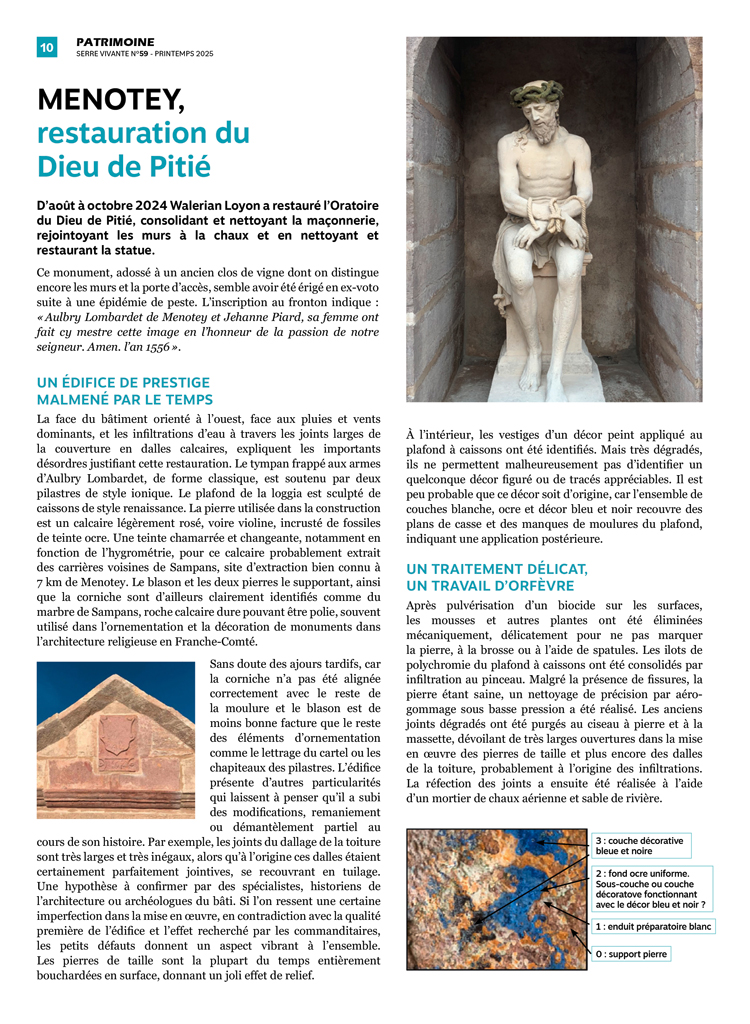

D’août à octobre 2024 Walerian Loyon a restauré l’Oratoire du Dieu de Pitié, consolidant et nettoyant la maçonnerie, rejointoyant les murs à la chaux et en nettoyant et restaurant la statue.

Ce monument, adossé à un ancien clos de vigne dont on distingue encore les murs et la porte d’accès, semble avoir été érigé en ex-voto suite à une épidémie de peste.

L’inscription au fronton indique :

« Aulbry Lombardet de Menotey et Jehanne Piard, sa femme ont fait cy mestre cette image en l’honneur de la passion de notre seigneur.

Amen.

l’an 1556 ».

UN ÉDIFICE DE PRESTIGE MALMENÉ PAR LE TEMPS

La face du bâtiment orienté à l’ouest, face aux pluies et vents dominants, et les infiltrations d’eau à travers les joints larges de la couverture en dalles calcaires, expliquent les importants désordres justifiant cette restauration. Le tympan frappé aux armes d’Aulbry Lombardet, de forme classique, est soutenu par deux pilastres de style ionique. Le plafond de la loggia est sculpté de caissons de style renaissance. La pierre utilisée dans la construction est un calcaire légèrement rosé, voire violine, incrusté de fossiles de teinte ocre. Une teinte chamarrée et changeante, notamment en fonction de l’hygrométrie, pour ce calcaire probablement extrait des carrières voisines de Sampans, site d’extraction bien connu à 7 km de Menotey. Le blason et les deux pierres le supportant, ainsi que la corniche sont d’ailleurs clairement identifiés comme du marbre de Sampans, roche calcaire dure pouvant être polie, souvent utilisé dans l’ornementation et la décoration de monuments dans l’architecture religieuse en Franche-Comté.

Sans doute des ajours tardifs, car la corniche n’a pas été alignée correctement avec le reste de la moulure et le blason est de moins bonne facture que le reste des éléments d’ornementation comme le lettrage du cartel ou les chapiteaux des pilastres. L’édifice présente d’autres particularités qui laissent à penser qu’il a subi des modifications, remaniement ou démantèlement partiel au cours de son histoire. Par exemple, les joints du dallage de la toiture sont très larges et très inégaux, alors qu’à l’origine ces dalles étaient certainement parfaitement jointives, se recouvrant en tuilage. Une hypothèse à confirmer par des spécialistes, historiens de l’architecture ou archéologues du bâti. Si l’on ressent une certaine imperfection dans la mise en œuvre, en contradiction avec la qualité première de l’édifice et l’effet recherché par les commanditaires, les petits défauts donnent un aspect vibrant à l’ensemble. Les pierres de taille sont la plupart du temps entièrement bouchardées en surface, donnant un joli effet de relief.

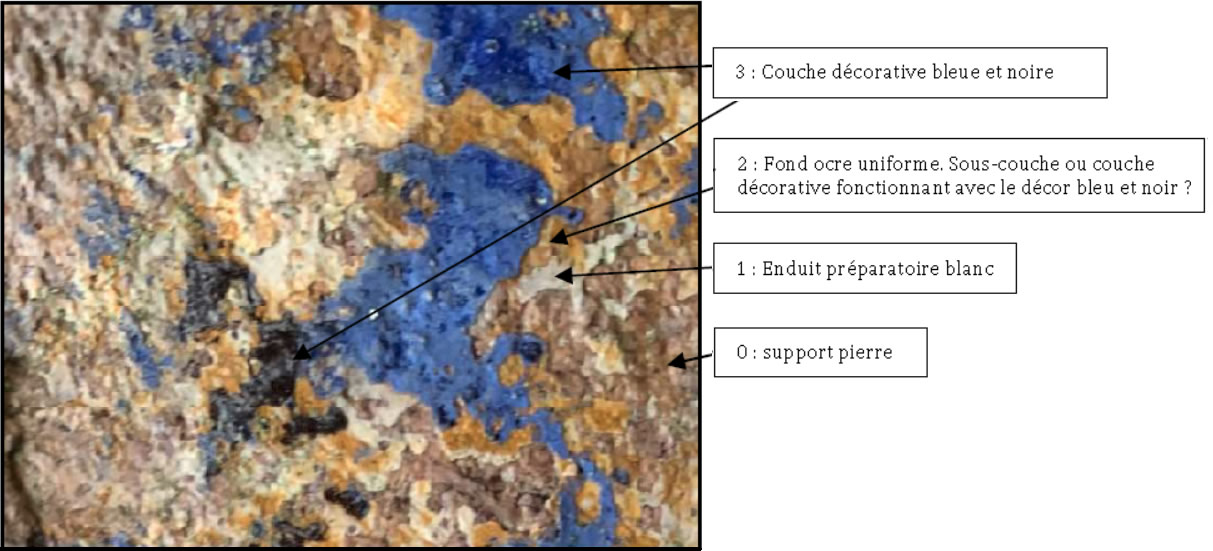

À l’intérieur, les vestiges d’un décor peint appliqué au plafond à caissons ont été identifiés. Mais très dégradés, ils ne permettent malheureusement pas d’identifier un quelconque décor figuré ou de tracés appréciables. Il est peu probable que ce décor soit d’origine, car l’ensemble de couches blanche, ocre et décor bleu et noir recouvre des plans de casse et des manques de moulures du plafond, indiquant une application postérieure.

UN TRAITEMENT DÉLICAT, UN TRAVAIL D’ORFÈVRE

Après pulvérisation d’un biocide sur les surfaces, les mousses et autres plantes ont été éliminées mécaniquement, délicatement pour ne pas marquer la pierre, à la brosse ou à l’aide de spatules. Les ilots de polychromie du plafond à caissons ont été consolidés par infiltration au pinceau. Malgré la présence de fissures, la pierre étant saine, un nettoyage de précision par aéro-gommage sous basse pression a été réalisé. Les anciens joints dégradés ont été purgés au ciseau à pierre et à la massette, dévoilant de très larges ouvertures dans la mise en œuvre des pierres de taille et plus encore des dalles de la toiture, probablement à l’origine des infiltrations. La réfection des joints a ensuite été réalisée à l’aide d’un mortier de chaux aérienne et sable de rivière.

UN THÈME RELIGIEUX VENU DU BRABANT

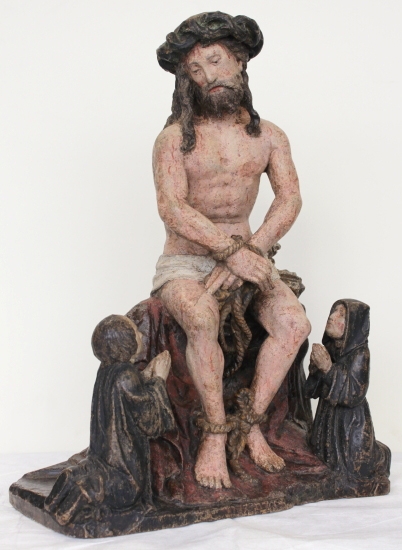

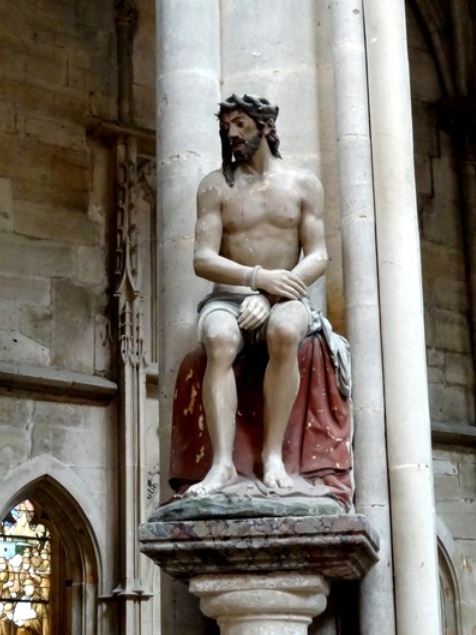

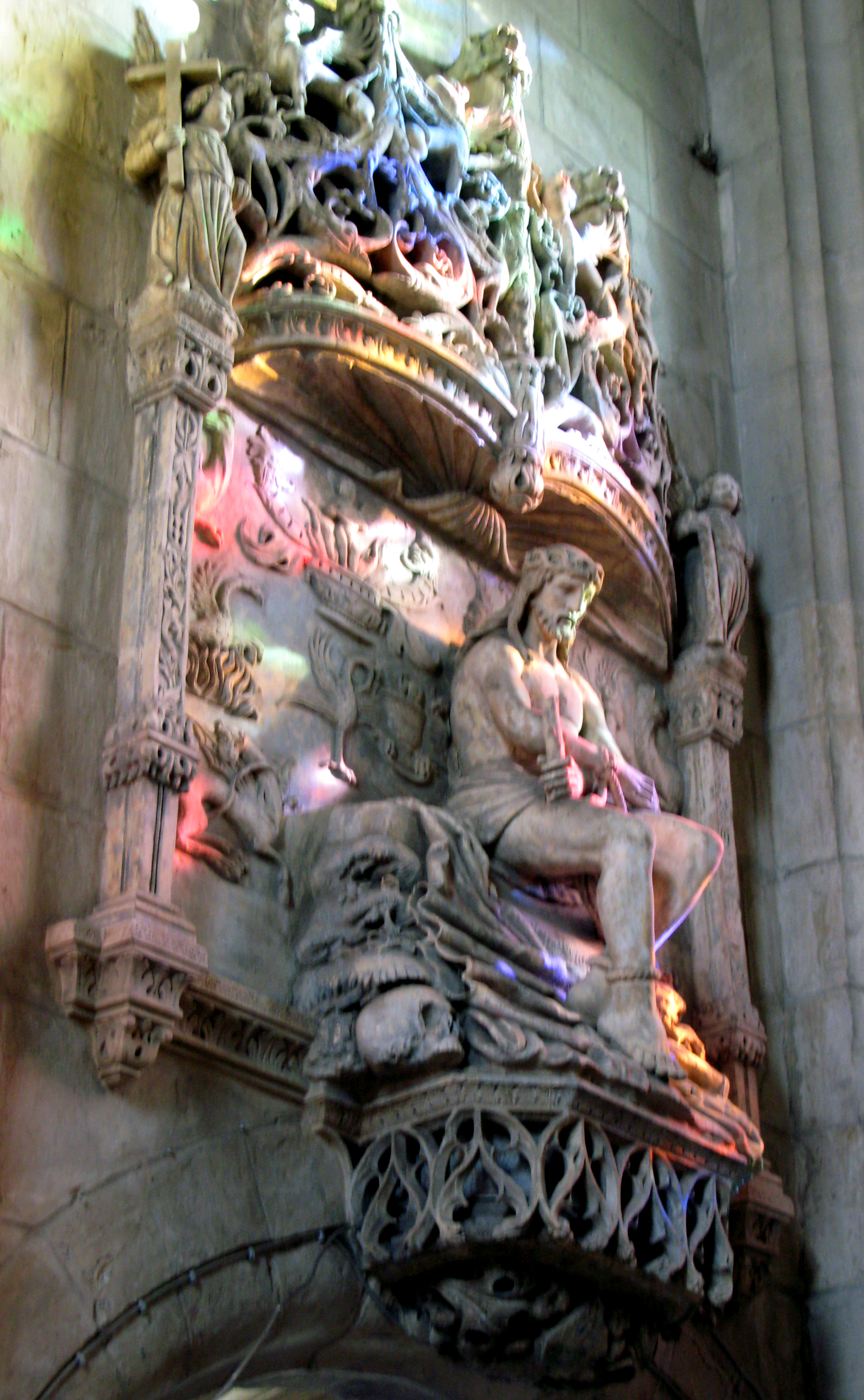

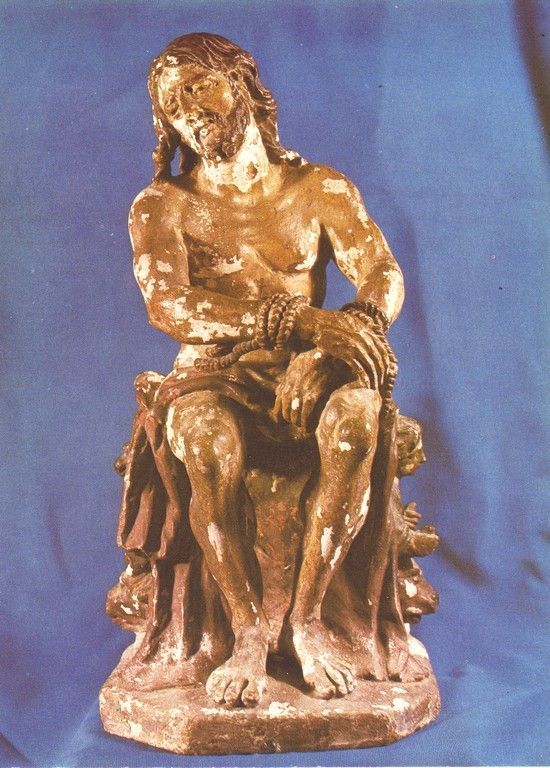

Le thème du Christ assis, ou Christ de pitié attendant le supplice, apparait au XVe siècle. Il met en scène un épisode de la Passion non mentionné dans les évangiles canoniques. Tirée de l’évangile apocryphe de Nicodème — rédigé au IVe siècle —, la scène représente les moments qui précèdent la crucifixion : « Lorsqu’il fut arrivé au Golgotha, les soldats le dépouillèrent de ses vêtements et le ceignirent d’un linge et ils mirent sur sa tête une couronne d’épines… ». La tunique du Christ a glissé sur le rocher où il est assis, généralement les mains liées. Il semble abandonné, résigné et pitoyable. Dans cette sculpture émotion et souffrances transparaissent. Le Christ de l’Hôtel-Dieu de Beaune, d’origine brabançonne, serait l’un des premiers exemples du genre, vers 1470. La mention du thème apparaît en 1478 dans un conte du roi René, duc de Lorraine connu pour son rôle de mécène et ses contributions artistiques.

Cette représentation s’inscrit dans le courant de la Devotio Moderna qui met l’accent sur la nature humaine de Jésus, modèle à suivre pour le fidèle. Ce mouvement spirituel né aux Pays-Bas à la fin du XIVe siècle connut son plus grand développement au cours du XVe siècle, période durant laquelle son influence se fit sentir jusqu’en Allemagne et en France. Il constitue un changement considérable dans la spiritualité chrétienne et aura une influence décisive sur l’évolution de l’Église catholique à la fin du Moyen Âge. En réaction contre la prépondérance des rituels, parfois vécus de façon superficielle et conformiste, les membres laïcs ou prêtres des congrégations influencées par ce courant recherchent une pratique religieuse favorisant la prière et la piété personnelles, grâce à une ascèse psychologique et intérieure. L’ouvrage L’Imitation de Jésus-Christ issu de ce mouvement connut un grand succès au XVe siècle. En pleine Renaissance, la Devotio moderna influence fortement les humanistes néerlandais, notamment Érasme de Rotterdam, qui inspirera Charles Quint qui règne alors sur la Comté.

Les carnations du visage, la pièce de tissu utilisée pour couvrir la nudité du Christ, la chevelure ainsi que la couronne d’épines et toutes zones présentant encore des restes de polychromie ont été consolidées par infiltration au pinceau. Des retouches à la peinture aquarelle ont été réalisées sur les lacunes afin de calmer l’aspect dégradé et redonner une meilleure lisibilité de l’œuvre. Les anciennes restaurations visibles au niveau de plusieurs doigts des deux mains ont été intégrées en recouvrant la surface d’un enduit à base de carbonate de calcium et chaux aérienne puis intégré par retouche à l’aide d’un lait de chaux aérienne teinté.

ECCE HOMO

La représentation artistique de l’Ecce Homo est une transcription de l’évangile de Saint Jean (ch. 19/v. 5) correspondant à l’instant postérieur à la Flagellation, où Jésus debout, sortant du prétoire est livré aux Juifs avec la couronne d’épines et la tunique. Cette expression latine signifiant « voici l’homme » est prêtée au gouverneur de Judée, Ponce Pilate.

L’Ecce Homo et le Christ de pitié ont été souvent confondus, comme le montre l’inscription sur le socle de la statue de Menotey, comme sur celle de Moissey et sur nombres d’autres Christs de Pitié à Salives, Saint-Seine-sur-Vingeanne et Châtillon-sur-Seine en Côte d’Or, Saint-Pourçain-sur-Sioule en Bourbonnais ou encore à Notre-Dame de la Dalbade de Toulouse.

Cet oratoire avec statue du Dieu-de-Pitié est protégé par inscription comme Monument Historique par arrêté du 19 novembre 1946.

Walerian LOYON, conservateur restaurateur du patrimoine

Après 5 ans d’études à Paris I Panthéon Sorbonne, licence de l’art et archéologie puis master de conservateur restaurateur du patrimoine en poche en 2018, Walerian Loyon entre dans la carrière, spécialisé en sculpture. Les amours du jeune Franc-Comtois le conduisent à Langres où il crée son entreprise en 2022. Ses compétences sont au service de la préservation du patrimoine à travers des interventions sur des œuvres d’art pour l’essentiel de Bourgogne Franche-Comté et Grand-Est. Habilité à travailler pour les Musées, les Monuments Historiques, il intervient aussi pour les particuliers, sur des œuvres en bois doré et polychromes, pierre, plâtre, métal, stuc, terre cuite…

Contact : 5 rue aux fées, 52 200 Langres - wloyon@gmail.com - 06.76.73.74.34

Par Pascal BLAIN, président de Serre Vivante, et Walérian LOYON restaurateur du patrimoine

Par Pascal BLAIN, président de Serre Vivante, et Walérian LOYON restaurateur du patrimoine

Cliquez sur l’image ci-dessus pour découvrir le texte publié dans le bulletin 59 !