Dole Jura, un développement insoutenable

En dépit de l’urgence climatique, les élus jurassiens veulent développer l’aéroport en misant sur le modèle low cost, aussi néfaste pour les finances publiques et l’environnement que pour les conditions de travail du personnel.

Sur la période 2024/2034, nos politiques dans une logique d’expansion du siècle dernier rêvent de doubler le nombre des vols commerciaux.

Des projections à rebours de l’urgence face aux dérèglements climatiques ! Alors que la planète se réchauffe toujours plus vite, les émissions françaises de gaz à effet de serre liées au trafic aérien ont bondi d’environ 17 % entre 2000 et 2019, selon le ministère des Transports. En France, les compagnies low cost ont augmenté leur nombre de vols de 13 % entre 2022 et 2023. Un boom du trafic signifie toujours plus de pollution sonore et atmosphérique pour les riverains…

UNE BRÈVE HISTOIRE…

Dès 1936 l’armée française fait le projet de créer dans la plaine de Tavaux une piste de secours pour la base aérienne de Dijon. Solvay, propriétaire d’une partie des terrains, tenta vainement de s’opposer, mais de procès en procès l’aérodrome est construit en 1938 (le bruit des bottes en Allemagne y sera pour quelque chose).

Après la défaite, l’occupant Allemand donne à la plateforme la dimension d’une véritable base aérienne destinée à la chasse de nuit. À la libération, Tavaux accueillera tour à tour des unités de chasseurs bombardiers Américains et Français. Puis un groupe complet de bombardement sur B-26 et jouera un rôle important dans la reconquête du pays.

Dès 1949 le déploiement de la 2e Escadre à Dijon repose la question de l’utilité d’une base de desserrement pour la BA 102. Les services de la 1re région Aérienne réalisèrent alors une évaluation sévère de la plateforme de Tavaux : la piste de béton et bitume est en état médiocre, sa pente est insuffisante, 300 mètres de piste sont réalisés en grilles PSP usagées…

Malgré l’importance du chantier et son coût élevé, l’entrée de la France dans l’OTAN dans un contexte Guerre froide naissante conduit à des aménagements conséquents en 1951 : dépôts de carburant souterrains, extension de la piste à chaque extrémité, élargissement, construction d’alvéoles pour le stationnement de chasseurs à réaction…

Le 7 mars 1966, Charles de Gaulle annonce au président américain Johnson le retrait de Paris du commandement militaire intégré de l’OTAN et toutes les bases américaines et canadiennes de France seront évacuées dans l’année.

Au lieu de fermer l’aérodrome devenu inutile, l’état construit une tour de contrôle en 1970 pour des activités civiles n’assumant pas sa responsabilité. L’utilité de l’aérodrome est fort réduite. La Poste qui achemine le courrier une fois par jour vers Paris est le principal utilisateur et financeur.

…UNE LONGUE FUITE EN AVANT

En l’absence d’intérêt national ou international, dans le cadre de la loi de décentralisation du 13 août 2004, l’État transfère 150 aéroports aux collectivités locales (19 à une Région ; 29 à un Département ; 61 à un groupement de communes et 41 à une commune) en mars 2007.

L’aérodrome de Dole-Tavaux revient au Département du Jura, la Région Franche-Comté, après mûre réflexion ayant refusé ce cadeau jugé empoisonné… Le président du Conseil Général, Gérard Bailly, affirmait alors qu’aucun investissement important n’était à prévoir avant 10 ans et qu’en aucun cas « les Jurassiens n’auront à supporter une dépense en plus ». Mais, dès mai 2008 une étude réalisée par un cabinet spécialisé confirme le mauvais état de l’infrastructure.

Le président de la CCI du Jura, Michel Dieudonné, exploitant de l’aéroport déclarait en juin 2010 : « L’aéroport est parfaitement soutenu par l’État, et peu coûteux pour les collectivités territoriales. Sur 10 ans, il n’y a pas de gros investissements. Le budget est de 5 M€ ».

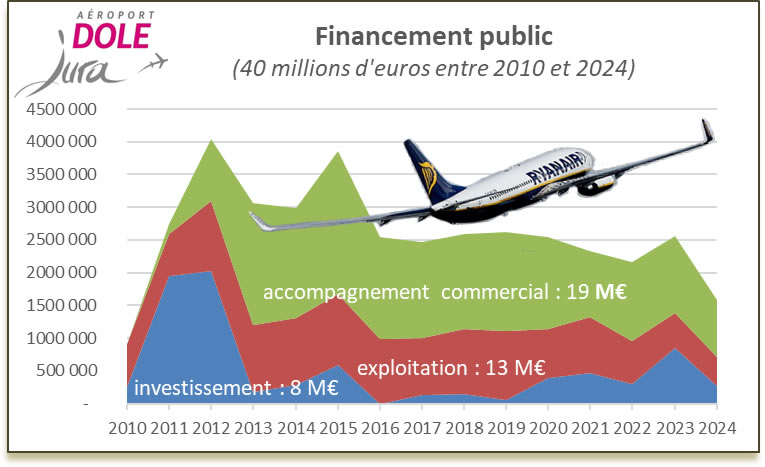

Le Conseil Général souhaite développer l’activité et lance le programme « Nouvel Envol » en confiant dans le cadre d’une délégation de service public (DSP) pour 10 ans l’exploitation à la CCI du Jura et à Keolis Airport. Fin juin 2011, Christophe PERNY, nouveau président socialiste du Conseil Général, renonce à casser le contrat de DSP et fait voter 600 000 € pour des travaux de réfection de la piste et du parking avions, 250 000 € pour l’accompagnement commercial et 100 000 € pour le développement des lignes régulières. C’est l’arrivée de Ryanair à Tavaux. Tout dérape, les dépenses cumulées fin 2019 s’élèvent à 28 millions d’euros…

En juin 2017, la Région inscrit l’aéroport de Dole dans le schéma régional aéroportuaire. Mais dès fin 2018, d’importants désordres sur la piste se font jour, confirmant le mauvais état de l’infrastructure. La Région qui finance déjà la moitié des coûts de fonctionnement accepte de financer la moitié des investissements pour les travaux de réfection de la piste sur une largeur de 22 m et une longueur de 1 600 m, travaux alors estimés à 3 162 000 € HT.

Les études confiées au cabinet IRIS Conseil mettent en évidence des non-conformités : les pentes de la piste sont insuffisantes pour évacuer les eaux. Pour mettre aux normes, il faut intervenir sur une largeur de 45 m et une longueur de 2 230 m, tout en relevant l’axe de piste. Le prévisionnel dépasse désormais les 6 millions d’€ HT !

L’IMPOSSIBLE ÉQUILIBRE

Toutes les études montrent que les enjeux de mobilité aérienne sont limités, les habitants de Bourgogne Franche-Comté privilégiant les aéroports de Roissy (TGV direct depuis Belfort, Besançon, Dijon et Le Creusot), Lyon Saint Exupéry, Bâle-Mulhouse et Genève. De fait, ces aéroports internationaux offrent une réelle ouverture au monde.

Le Département du Jura aura pourtant depuis 2010 injecté dans Dole-Jura quelque 40 M€ d’argent public. Autant de moyens indisponibles pour dynamiser l’économie locale, rénover les collèges, soutenir les plus démunis, aider à la prise en charge de la dépendance…

Seul aéroport en région ayant une activité commerciale avec un trafic low cost annuel de 100 000 passagers, Dole-Jura ne génère pas de flux touristiques vers la Bourgogne Franche-Comté, mais seulement un trafic sortant avec un petit nombre de destinations loisirs (Maroc et Portugal). Les tentatives répétées de liaison vers Londres ont toutes échoué. Les coûts d’exploitation croissants sont loin d’être couverts par une éventuelle croissance du trafic. Au regard de la taille de la population de la zone de chalandise, l’atteinte d’un équilibre économique ne peut être envisagée.

Le rapport sur le maillage aéroportuaire français (2017), rédigé à l’initiative du Conseil supérieur de l’aviation civile, qui dépend du ministère des Transports, souligne que l’équilibre budgétaire des aéroports accueillant moins de 500 000 passagers annuels est incertain, et presque impossible pour ceux en dessous de 200 000.

Cinq ans plus tard, un rapport de la Cour des comptes (2023) fait un constat similaire et invite à définir une stratégie nationale aéroportuaire.

La région Bourgogne–Franche-Comté retire finalement son soutien financier à la plateforme aéroportuaire en avril 2024 lors de l’actualisation de la stratégie aéroportuaire régionale.

Anticipant ce retrait, le président du Département convainc début 2024 ses homologues de Saône et Loire et de Côte d’Or, ainsi que le président de la Métropole de Dijon et celui du Grand Dole de s’engager à financer une part du fonctionnement…

L’État qui rechignait depuis 2018, valide une subvention d’investissement de 2 millions d’euros pour la mise aux normes de la piste. En décembre 2024 est lancé un appel d’offres européen pour les travaux à réaliser entre mai et juillet 2025.

Crash climatique

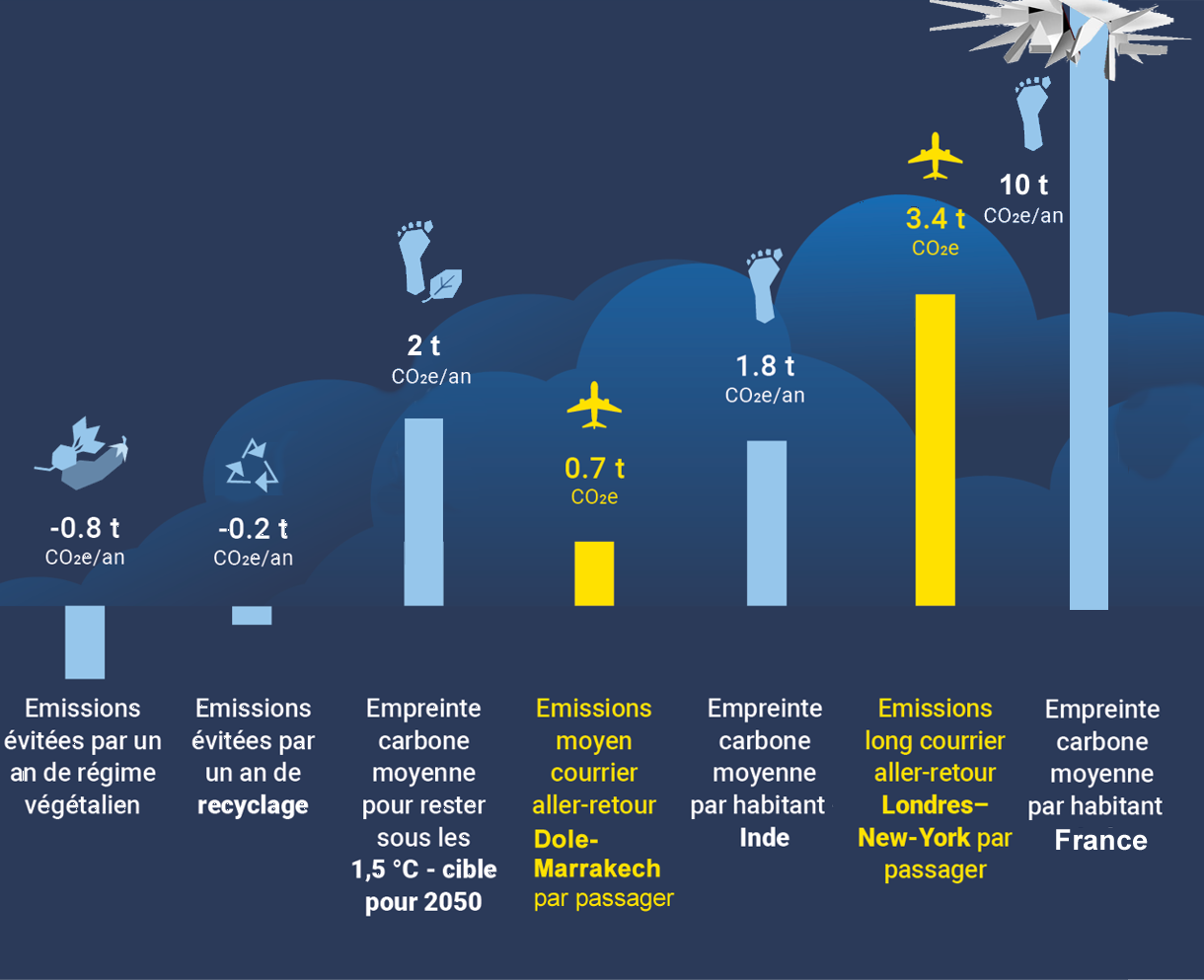

Alors que l’accord de Paris demande de diviser par 5 notre empreinte carbone, un simple vol Dole-Marrakech représente le tiers d’une empreinte durable.

Alors que l’accord de Paris demande de diviser par 5 notre empreinte carbone, un simple vol Dole-Marrakech représente le tiers d’une empreinte durable.

Comment peut-on laisser croire que chacun pourrait demain, de sa porte, emprunter l’avion pour ses loisirs ?

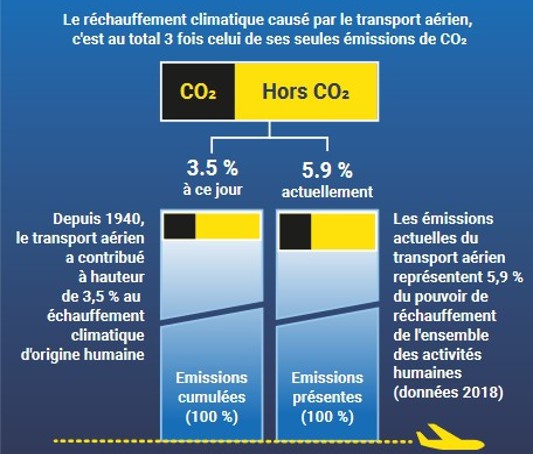

Un mode de vie à + 1,5 °C — selon l’accord de Paris — n’est pas compatible avec le fait de prendre l’avion ! Les associations alertent sur le fait que le trafic commercial de l’aéroport de Dole-Tavaux est passé de moins de 4 000 passagers par an jusqu’en 2012 à plus de 100 000 passagers par an aujourd’hui. Les émissions polluantes et les nuisances liées à l’activité ont suivi en proportion. Le doublement du trafic commercial de l’aéroport envisagé contribuerait encore bien davantage aux dérèglements climatiques. Or, la stratégie nationale bas-carbone impose au secteur des transports de s’inscrire dans une trajectoire de décarbonation jusqu’en 2050. Elle est contraignante d’un point de vue juridique…

INJUSTICE CLIMATIQUE…

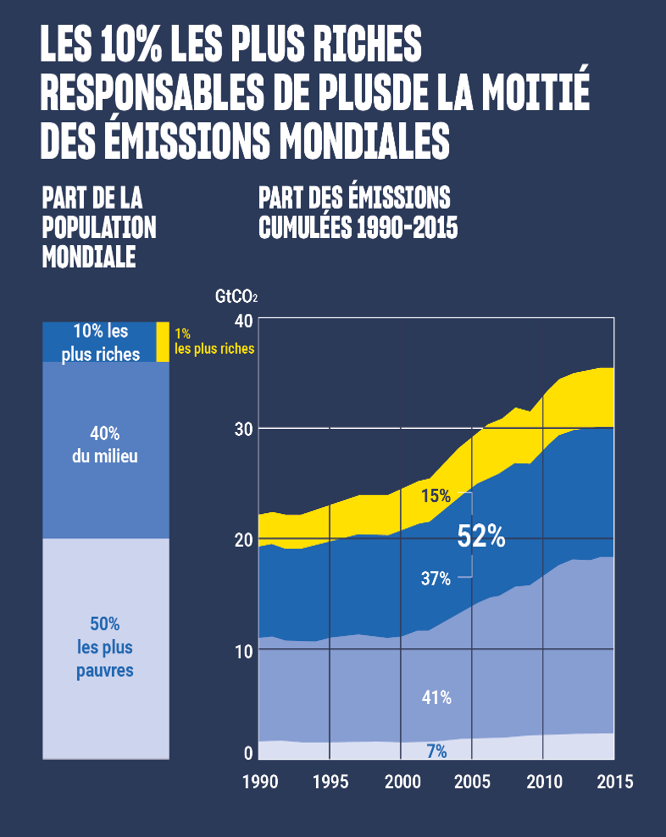

En 2019, les 1 % des plus riches étaient responsables de 50 % des vols commerciaux, soit 16 % des émissions totales mondiales de GES, plus que l’ensemble des émissions des voitures et des transports routiers et autant que les 66 % les plus pauvres. Parallèlement, 80 % de la population mondiale n’a jamais pris l’avion. Les plus modestes ont une empreinte annuelle bien inférieure à celle d’un vol long-courrier. 10 % utilisent 75 % de l’énergie du transport aérien.

Cette petite minorité est également la plus riche — il existe une relation évidente entre le revenu personnel et le nombre de vols. Ce qui est vrai à l’échelle mondiale se vérifie dans chaque pays.

Par exemple, 1 % des Anglais ont pris environ 20 % de tous les vols à l’étranger, tandis que 48 % n’ont pas pris l’avion du tout en 2018. Les pays et les individus les plus riches doivent donc réduire leurs émissions beaucoup plus que les plus pauvres ! Les communautés qui ont le moins contribué à la crise climatique sont déjà celles qui souffrent le plus de ses conséquences. Les grands pollueurs du Nord géopolitique devraient être les premiers à mettre fin à la pollution et à aider le Sud à abandonner les combustibles fossiles et à s’adapter aux effets du changement climatique.

L’aviation est l’un des secteurs économiques qui a connu la croissance la plus rapide au cours des dernières décennies et la pollution due à l’aviation s’accélère. Depuis 1980, les émissions mondiales du secteur aérien ont doublé (Lee et al. 2020). Entre 2013 et 2019, les émissions des avions de passagers ont augmenté de 33 % (ICCT 2020). Avant Covid-19, l’industrie s’attendait à ce que la demande de trafic aérien double au cours des 20 prochaines années.

Après une courte pause au cours des premiers mois de la pandémie, avec des avions cloués au sol dans le monde entier, le secteur devrait renouer avec la croissance. Dès 2020, l’industrie prévoyait à nouveau des taux de croissance élevés pour les prochaines décennies, avec des scénarios prévoyant 7 à 8 milliards de passagers d’ici 2038 à comparer aux 4,4 milliards en 2018.

RECONNAÎTRE LES DROITS DE TOUS ET DE L’ENSEMBLE DE LA PLANÈTE VIVANTE

La justice climatique ne se résume pas à un partage équitable des efforts de réduction des émissions et de financement de l’adaptation ! Elle vise une transformation systémique et une nouvelle économie, permettant d’assurer une bonne vie à tous les êtres vivants, dans le présent et l’avenir.

Les effets non-CO2 ne sont souvent pas pris en compte dans les calculs officiels des émissions. L’industrie aéronautique répète à l’envi que l’aviation n’est responsable que de 2 % du réchauffement climatique. Mais en réalité la contribution du trafic aérien à tous les gaz à effet de serre annuels d’origine humaine est trois fois plus élevée. En effet, il ne s’agit pas que du CO2 ! En raison d’autres effets, tels que les oxydes d’azote, les traînées de condensation et les cirrus induits, l’impact total des vols sur le climat est bien plus important que le seul CO2 émis.

Par pays, la proportion des émissions causées par l’aviation varie beaucoup et est inégalement répartie dans le monde. Dans les pays du Nord, l’aviation représente une part beaucoup plus importante des budgets nationaux de carbone que cette moyenne mondiale.

Mais ces chiffres sont immenses si l’on considère que cet impact est causé par une infime partie de la population mondiale et pour une activité qui n’a lieu qu’occasionnellement et avec moins de nécessité que, par exemple, le chauffage d’une maison tous les jours en hiver.

L’AVION VERT N’EXISTE PAS !

Le seul avion écologique est celui qui reste au sol. Les vols commerciaux consomment énormément d’énergie et de ressources. Les alternatives au sol sont plus efficaces et plus durables.

L’avion est de très loin le moyen de transport le plus polluant et le plus climaticide : deux à trois fois plus que la voiture et 40 fois plus que le train.

Les gares et des lignes de train continuent d’être fermées, les trains de nuit disparaissent, pendant que l’avion bénéficie de multiples privilèges fiscaux : carburant non taxé, absence de TVA sur les billets des vols internationaux et TVA réduite sur les vols intérieurs…

La compensation carbone est un permis à polluer qui légitime le maintien du statu quo, qui ne fonctionne pas, qui risque même d’augmenter les émissions mondiales et d’engendrer de nouvelles injustices. Les substituts aux combustibles fossiles ne sont que des gouttes d’eau dans un océan de pollution aérienne due aux combustibles fossiles. Il est peu probable qu’ils réduisent de manière significative la pollution due au trafic aérien, malgré le battage publicitaire de l’industrie qui détourne l’attention de la nécessité de réduire les vols dès maintenant.

Les avions à hydrogène sont comme des licornes. On en parle beaucoup, mais elles sont mythiques, notoires et font surtout l’objet de contes de fées industriels. En réalité, il est peu probable qu’ils voient le jour à temps ou à une échelle permettant de réduire sensiblement la pollution.

L’énergie renouvelable est rare et ne doit pas être gaspillée pour des vols excessifs. Nous aurons besoin de toute l’électricité renouvelable que nous pourrons obtenir pour décarboner le réseau et fournir des transports terrestres durables pour tous. Nous ne devrions pas la gaspiller pour des e-carburants inefficaces afin que quelques privilégiés puissent continuer à voler comme avant.

Pour réduire le trafic aérien et rendre la mobilité équitable et verte, nous avons besoin d’une approche diversifiée. Les taxes et les mesures de marché sont importantes, mais ne suffiront pas. Il faut limiter et interdire les vols, mettre fin à l’expansion des infrastructures aériennes et des aéroports, et opérer un changement culturel.

Alors que plus que jamais l’urgence est à la lutte contre le changement climatique, le soutien de la puissance publique aux transports les moins polluants doit enfin devenir une priorité. Le département du Jura a réalisé des tranches successives de travaux, opérations distinctes d’un même projet : signalétique, parking, extension de l’aérogare… Au final c’est une modification importante de l’aéroport qui a été réalisée dans le but d’accueillir toujours plus de passagers et plus de vols commerciaux, s’inscrivant dans un plan stratégique de développement.

Le partenariat interdépartemental validé en juin 2024 est conçu dans cette même perspective. Lorsque l’on demande à chacun de nous de faire des efforts supplémentaires au quotidien, il devrait être un devoir pour les élus de veiller scrupuleusement à la bonne gestion des deniers publics.

LA DISTANCE ENTRE RÊVES ET RÉALITÉ S’APPELLE L’ACTION

Le 25 novembre 2024, Serre Vivante et sa fédération régionale FNE ont écrit au Département du Jura pour vérifier si une demande d’autorisation environnementale avait bien été déposée préalablement au chantier en application du code de l’environnement…

Celui-ci considérant sans doute que le projet se justifiant pour des raisons d’entretien, ce projet ne serait pas à l’origine d’impacts environnementaux nouveaux… il n’a pas daigné nous répondre. Cette non-réponse constitue une décision administrative préjudiciable à l’environnement que nous avons déférée au tribunal administratif de Besançon. Les incidences notables du projet Le code de l’environnement prévoit que « Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir des incidences notables sur l’environnement ou la santé humaine font l’objet d’une évaluation environnementale ». C’est ce qu’en saisissant la justice réclament l’association Serre Vivante et la fédération FNE en préalable au chantier.

DE GRAVES RISQUES SANITAIRES

S’agissant de la pollution de l’air,

une étude de 2024 estime que la plateforme émet environ 8 000 tCO2/an. La décarbonation de l’aérien sera longue en raison du peu de maturité des solutions d’aviation électrique et hybride, et de la lente progression du recours aux agro-carburants (problèmes de coût et de disponibilité).

Le doublement du trafic aérien prévu par le projet entraînera un doublement des émissions de gaz à effet de serre et une hausse significative des émissions de particules ultrafines, selon les dires d’Atmo BFC (étude publiée en avril 2024 par Transport et Environnement), en contradiction avec la Charte de l’environnement qui mentionne « le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé » ou encore, « le droit de respirer un air qui ne nuise pas à sa santé », énoncé par l’article L.200-1 du Code de l’environnement.

En outre, le programme d’actions obligatoire visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques résultant des activités directes et au sol, prévu par la loi (article 45 de la loi n° 2015-992), est inexistant.

S’agissant des nuisances sonores,

5 communes sont concernées : Choisey, Champdivers, Gevry, Tavaux et Dole. Gevry est la plus affectée, avec une trentaine de maisons incluses dans les zones de moindre impact (niveaux de bruits entre 50 et 62 dB [A]). À Tavaux, le secteur où les niveaux sonores sont supérieurs à 70 dB [A] correspond à l’aire de stationnement des gens du voyage du Grand Dole. En 2016, le propriétaire de l’aérodrome ne prévoyait pas de développement des infrastructures dans les dix ans, une hypothèse de croissance du trafic de l’ordre de 2 % par an avait été retenue. Or, le département du Jura prévoit aujourd’hui un doublement du trafic d’ici 2034. Cette forte augmentation entraînera une hausse significative de l’exposition des riverains au bruit, faisant courir des risques sanitaires affectant l’apprentissage scolaire, l’état psychologique et le comportement des enfants, leur fonctionnement cardiovasculaire et hormonal (étude de l’Université Paris XII, août 2007).

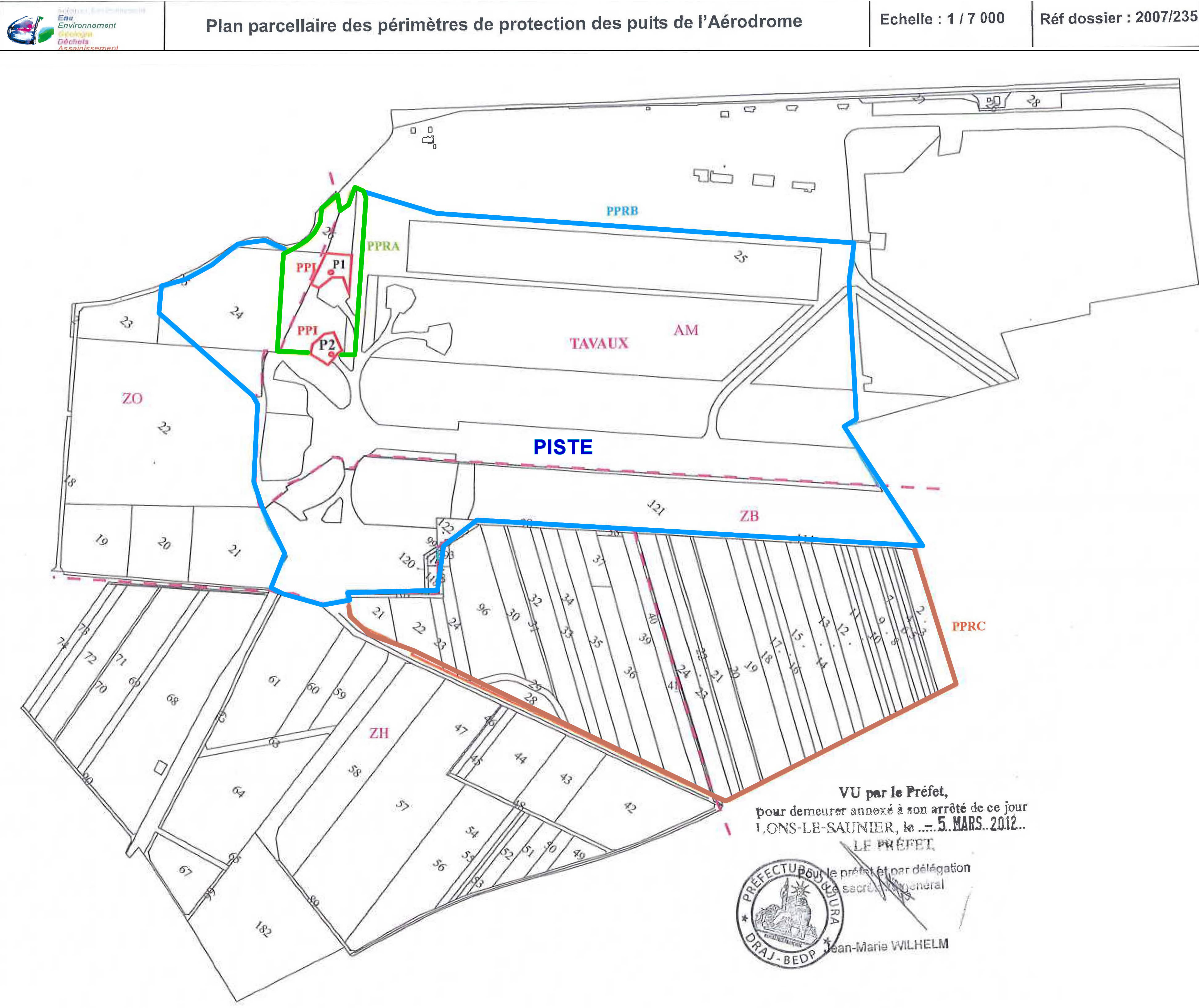

S’agissant de la qualité de la ressource en eau,

Deux puits de captage situés dans le périmètre de l’aéroport ont fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (AP du 5 mars 2012). Le rapport de l’hydrogéologue agréé fait état de la présence de produits phytosanitaires d’origine non agricole, polluants courants des eaux de ruissellement provenant notamment du désherbage des voiries.

Depuis 2011, le trafic passager de l’aéroport de Dole a été multiplié par 200, passant de 5 000 à 110 000 passagers par an.

Les hydrocarbures présentent de forts risques de pollution de la nappe phréatique. En outre, l’aire d’alimentation des puits de Tavaux est identifiée comme prioritaire par le SDAGE Rhône- Méditerranée en raison de la présence de cultures intensives et doit faire l’objet d’actions de reconquête de la qualité de l’eau. Aucune prise en considération de l’évolution de la réglementation applicable n’est établie. Le marché de travaux signé le 18 février 2025 prévoit la création ou l’extension de pistes et du taxiway Juliett. Les chaussées aériennes comportent des suspicions de pollutions et la prise en compte de la qualité du milieu hydrogéologique est un enjeu important du projet.

Les impacts à long terme sont les effets occasionnés par les produits comme les métaux lourds susceptibles de s’accumuler dans la faune, la flore et les sédiments. D’où un risque de contamination de la chaîne alimentaire.

L’arrêté préfectoral autorisant le rejet des eaux pluviales de l’aérodrome, ni publié ni identifié par les services de l’État, est vraisemblablement caduc ou inexistant.

La cartographie de la zone, publiée sur le site internet Géoportail, ne montre aucun bassin de stockage ni station de traitement. En outre, les écoulements naturels des eaux pluviales étant modifiés par la création de nouvelles surfaces imperméabilisées, le projet doit être soumis à autorisation environnementale conformément au code de l’environnement.

CONSÉQUENCES POUR L’ENVIRONNEMENT

S’agissant de la faune et de la flore,

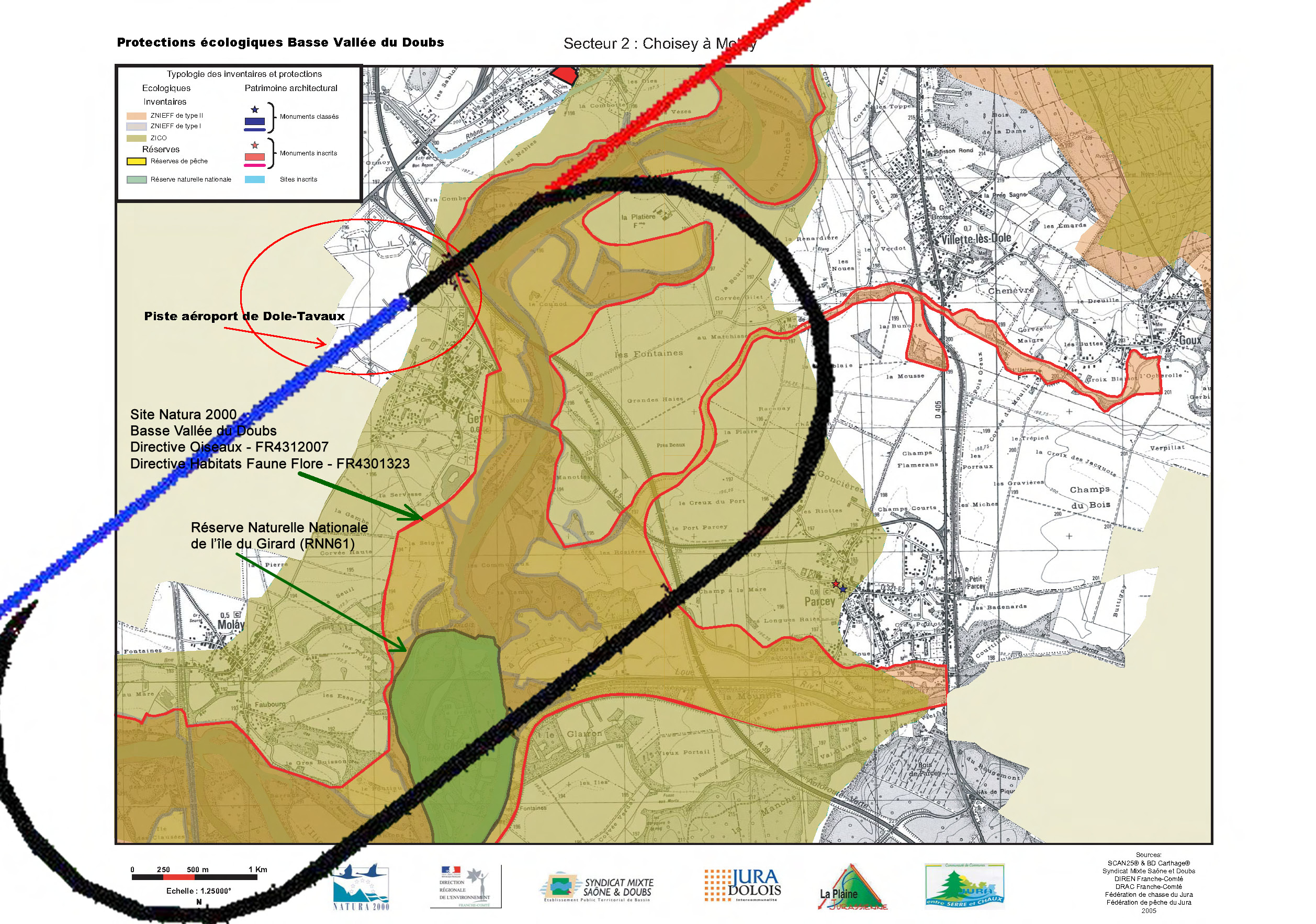

l’aéroport est riverain de la Réserve Naturelle Nationale du Girard. Avec 135 ha à la confluence de la Loue et du Doubs, c’est l’une des plus grandes zones humides de la basse vallée du Doubs, au grand potentiel écologique. Elle est partie intégrale de la zone protégée au titre du réseau européen Natura 2000 « FR4312007 — Basse vallée du Doubs » dont le classement est justifié par la présence d’oiseaux nicheurs et migrateurs, en particulier, le busard cendré dont la population franccomtoise est réduite à une quinzaine de couples, tous sur ce même site. Le rapport d’activité de 2023 relève que 35 espèces d’oiseaux patrimoniaux sont présentes dans la réserve, dont 9 à fort statut patrimonial*, au nombre desquelles le busard des roseaux, le busard Saint-Martin, la cigogne noire, le héron pourpré, espèces en danger critique d’extinction.

Pour éviter la plateforme chimique de Tavaux (classée Seveso seuil haut), au décollage comme à l’atterrissage, les avions survolent obligatoirement la réserve du Girard. Le plan de gestion pour 2022- 2031 indique que « Le survol à moins de 1 000 pieds (300 m) est prohibé ». Le centre Athénas qui mène campagne pour protéger le busard cendré confirme la menace, estimant qu’une modification de l’emprise des pistes de l’aéroport ainsi que de nouveaux flux aériens constituent un danger réel pour cette espèce.

La perturbation d’animaux appartenant à des espèces protégées, la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites.

Des études sur la gestion du risque animalier du Service Technique de l’Aviation Civile ont montré des cas de mortalité affectant spécialement les rapaces, dont les busards, les passereaux, les hirondelles également présentes dans la réserve, pour lesquels les risques de collision sont importants. La LPO a enregistré l’observation dans l’enceinte de l’aéroport de Busards cendrés et Saint-Martin, malgré une surveillance difficile en l’absence de coopération du délégataire.

L’arrêté du 13 juin 2024 relatif à la prévention du risque animalier sur les aérodromes prévoit que l’exploitant d’aérodrome élabore, mettre en oeuvre et tienne à jour un programme de prévention du risque animalier sur l’aérodrome et sur les terrains voisins. Ce document est inaccessible. Les travaux prévus impliquent une perturbation des populations d’oiseaux des aires protégées, ainsi que des espèces présentes sur l’aéroport, qui n’ont pas été répertoriées.

S’agissant de la préservation des zones humides et de la pollution des eaux pluviales,

il ressort du volet paysager du Plan Local d’Urbanisme du Grand Dole qu’au sud de Gevry, Doubs et Loue convergent, formant une importante zone humide, aujourd’hui intégrée dans la réserve naturelle du Girard. Une cartographie fait apparaître les zones humides contiguës à l’emprise du projet, sans barrière physique aux écoulements d’eau.

À l’intérieur de l’emprise classée zone rouge, le plan de prévention des risques d’inondations (PPRI) délimite une zone spécifique dite « zone d’intérêt économique liée à l’aéroport ». Le règlement du PPRI prévoit des mesures spécifiques, comme l’équipement des canalisations avec des clapets anti-retour ou l’obligation pour les réseaux de toutes natures situés sous la cote de la crue de référence d’être étanches et déconnectables. La création d’ouvrages de traitement des eaux pluviales répond à un impératif de santé publique en améliorant la qualité des eaux et en supprimant l’impact sur le milieu dans lequel sont rejetées les eaux de ruissellement issues de l’aéroport. Si le marché prévoit que « les travaux de terrassement devront tenir compte du maintien des réseaux : recherche, déplacement, protection » et la pose de drains, il semble qu’aucune disposition spécifique relative aux prescriptions du PPRI n’ait été prévue.

Or l’article L. 214-6 du code de l’environnement prévoit que s’il apparaît que le fonctionnement d’installations ou la poursuite d’activités présente un risque, l’autorité administrative peut exiger le dépôt d’une demande d’autorisation.

La majorité du terrain d’assiette du projet est saturée en eau à faible profondeur. Le marché de travaux attire l’attention de l’entrepreneur sur la possibilité de venues d’eaux pouvant baigner ou inonder les fonds de fouille lors des excavations. Le rapport réalisé par la région BFC lors de l’actualisation du SRADETT souligne lui aussi la sensibilité environnementale particulière de la zone d’implantation.

Dans ces conditions, même si des mesures de précaution sont prises par l’exploitant et le maître d’ouvrage tenus au respect des prescriptions applicables à l’installation, vu l’importance du projet et ses impacts importants et d’autre part, en raison de sa localisation dans un milieu présentant une sensibilité environnementale particulière, le projet doit faire l’objet d’une évaluation environnementale.

C’est ce que les associations demandent aux autorités et à la justice !

Par Pascal BLAIN, président de Serre Vivante

Par Pascal BLAIN, président de Serre Vivante

Cliquez sur l’image ci-dessous pour découvrir le dossier complet publié dans le bulletin 59 !