pour une gestion résiliente et concertée de l’eau

L’eau, ressource indispensable pour notre santé,notre économie et nos écosystèmes, se raréfie

Après un épisode de sécheresse hivernale inédit au début de l’année 2023, Emmanuel Macron a présenté le « plan eau » du gouvernement, lors d’un déplacement dans les Hautes-Alpes le 30 mars 2023.

Vous avez dit sobriété ?

Le contexte de cette sécheresse pluriannuelle 2021-2023 est emblématique des conséquences systémiques d’un changement climatique qui s’aggrave. Il met aussi en lumière le décalage entre l’adaptation réellement mise en oeuvre dans l’urgence et celle qu’il serait nécessaire de planifier.

Parmi la cinquantaine de mesures dévoilées pour améliorer la gestion de l’eau en France figurent plusieurs bonnes nouvelles : adaptation du modèle agricole, tarification progressive de l’usage domestique de l’eau, réutilisation des eaux usées, libération des budgets des Agences de l’eau.

Et un objectif : atteindre 10 % d’économie d’eau pour tous les secteurs à l’horizon 2030 (seule l’agriculture, premier consommateur d’eau, ne se voit pas imposer d’« effort supplémentaire »).

Adapter notre modèle de gestion de l’eau c’est avant tout mettre l’accent sur la sobriété. Les objectifs de réduire nos prélèvements sont réaffirmés, mais les ambitions fixées lors des Assises de l’eau en 2019 sont étonnamment revues à la baisse : les objectifs d’alors étaient en effet de -10 % en 2024 et de -25 % en 2035. Dommage de ne pas avoir conservé ce cap comme socle minimal de notre stratégie.

Depuis le début du siècle, la France a subi a minima une baisse de 14 % de ses ressources en eau douce renouvelables et presque rien n’a été fait pour s’y adapter.

Reculer les échéances va inévitablement continuer à peser sur les écosystèmes…

Services de l’eau : comment garantir l’équité de la tarification ?

Arras, Bordeaux, Libourne, Montpellier, Niort ou encore Rouen ont mis en place ce modèle dans le cadre de politiques qui se veulent notamment écologiques et solidaires.

La ville de Dunkerque figure elle depuis octobre 2012 parmi les toutes premières collectivités à se lancer dans la tarification progressive de l’eau. Maîtriser les enjeux sociaux et d’équité dans un contexte de réduction des consommations… et donc de baisse des revenus pour les services d’eau et d’assainissement : l’enjeu est de taille.

Initialement le prix de l’eau était de 1,01 €/m3 (hors part assainissement, redevances et abonnement). Le nouveau dispositif tarifaire a institué trois tranches selon la consommation: l’eau « essentielle » (jusqu’à 75 m3 par an et par foyer), l’eau « utile » (de 76 à 200 m3) et l’eau « confort » (au-delà de 200 m3). Pour la première tranche, et pour celle-là seulement, le prix prend en compte les revenus du foyer : il est de 0,30 € le m3 pour les bénéficiaires de la CMU (8.600 personnes) et de 0,80 € pour les non bénéficiaires. Ensuite, entre 75 et 200 m3, le prix est de 1,50 €/m3 et, au-delà, de 2,00 €/m3, sans distinction de revenus.

Aujourd’hui, l’annonce par le président du soutien à la tarification progressive est une excellente nouvelle. Mais si cette mesure est réclamée par les associations de protection de la nature depuis des décennies, elle relève pourtant de la compétence des élus locaux et le détail du soutien de l’État pour cette mesure reste à déterminer.

Revoir en profondeur le modèle agricole

Les solutions techniques comme la réutilisation d’eaux usées traitées (REUT) ou le développement de technologies hydroéconomes ont déjà fait l’objet d’engagements de l’État en 2019 à la suite des assises de l’eau. Elles ont leur place dans le panel de réponses à apporter, mais ne suffiront pas. La réutilisation d’eaux usées a aussi un coût et peut générer d’autres problèmes, sanitaires et écologiques, notamment sur la vie et la biodiversité des sols.

De la biodiversité, justement, il en est trop peu question : les Solutions Fondées sur la Nature et en particulier la préservation et la restauration des zones humides restent des parents pauvres de la planification écologique de l’eau. Redonner la capacité aux sols de mieux retenir, infiltrer et purifier l’eau devrait pourtant être le coeur du sujet et de la stratégie à déployer. Le discours du chef de l’État sur l’agriculture tranche avec les positions du gouvernement en soutien systématique à un modèle agricole industriel productiviste.

Bravo donc à lui lorsqu’il reconnait la nécessité de « réinventer les modèles agricoles » et de « faire évoluer les logiques de stockage de l’eau ». Reste maintenant au président Emmanuel Macron de s’y engager dans le cadre de la future loi d’avenir agricole.

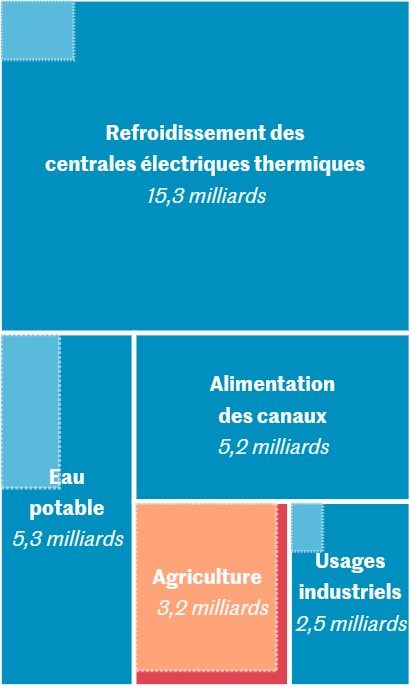

Eau, qui prélève quoi ?

Plus de la moitié de l’eau prélevée en 2022 dans l’environnement en France a servi à refroidir les centrales nucléaires.

Les usages agricoles représentent environ 62 % de la consommation d’eau douce et près de 90 % de ces prélèvements sont destinés à l’irrigation des cultures, essentiellement l’été. Les céréales, plantes extrêmement gourmandes en eau, sont celles qui mobilisent le plus de ressources. La surface agricole concernée augmente hélas année après année.

Dans l’industrie, après la chimie, secteur le plus consommateur, on retrouve les filières agroalimentaires et papetières.

L’eau potable représente environ 17 % du volume d’eau douce prélevé en France, soit 217 litres par jour et par habitant même si en raison des fuites lors de son transport (estimées à 10 %) puis lors de sa distribution (environ 20 %), la consommation réelle est presque moitié moindre. Les bains et douches sont le premier poste de consommation de l’eau (39 %). Les WC suivent en deuxième équipement le plus consommateur (20 %), puis le lavage du linge (12 %) et de la vaisselle (10 %). L’arrosage des jardins, bien qu’il se concentre sur les mois les plus chauds, représente 6 %. Reste ensuite la cuisine (6 %), et… la boisson (1 %).

De nouveaux moyens d’action pour les agences de l’eau

La libération des budgets des Agences de l’Eau va peut-être permettre de donner des moyens à des actions incontournables. Au dernier comité de bassin Rhône-Méditerranée, seuls les représentants du collège des usagers non-économiques – industriels et agriculteurs – n’ont pas validé les propositions d’augmentation des contributions pour abonder le budget de l’Agence de l’Eau.

Si les usagers domestiques de l’eau sont les premiers contributeurs (plus de 80 % des recettes pour des prélèvements d’à peine 25 % des volumes consommés), industriels et agriculteurs sont pourtant ceux qui bénéficieront en priorité des nouvelles aides accompagnant les changements de pratiques.

S’il faut se réjouir de voir certaines trajectoires réaffirmées, la mise en oeuvre, si elle arrive, arrivera finalement avec du retard, au risque de conflits exacerbés entre usages et nouveaux dommages environnementaux. « La nécessité d’apaiser le débat vis-à-vis des tensions locales qui se généralisent doit être garantie par l’État à travers le respect du droit de l’environnement et du cadre démocratique pour enfin appliquer ces objectifs collectifs de réduction des pressions sur l’eau à l’échelle du pays », assure Antoine Gatet, vice-président de France Nature Environnement.

Plus que de nouveaux engagements, le « plan eau » rappelle pour l’essentiel des mesures déjà annoncées en 2019 à la suite des Assises de l’eau. Il s’agit donc en réalité plutôt d’une feuille de route du gouvernement et, sur le contenu, la promesse d’enfin mettre en oeuvre des engagements pour la plupart déjà affirmés lors des séquences de concertations précédentes lors des Assises de l’Eau, ou des orientations prises dans les véritables planifications écologiques locales de l’eau que sont les Schémas Directeurs d’Aménagement et de gestion des Eaux (SDAGE).

Par Pascal Blain, président de Serre Vivante

Par Pascal Blain, président de Serre Vivante

Avec la sécheresse qui s’installe de manière durable, la rivière Doubs agonise.

Il est désormais possible de la traverser à pied, comme ont souhaité le montrer des membres Europe Écologie-Les Verts (EELV) dans une action organisée à Besançon lundi 16 octobre 2023. Anne Vignot, maire écologiste de la ville, qui veut alerter sur la situation rappelle qu’en ce moment le débit à cet endroit est d’un peu plus de 4m³ par seconde, tandis que le débit moyen y est normalement de 90m³ par seconde !

En savoir +>

- Les mégabassines ne résoudront pas la crise de l’eau, par Vincent Bretagnolle

- Quelles quantités d’eau sont prélevées et consommées par la population, les usines et l’agriculture ?

- Banque nationale des prélèvements quantitatifs en eau (BNPE)

- Le plan « eau » d’Emmanuel Macron, Le Monde du 31 mars 2023

- comment réduire la facture ? 50 trucs et astuces

Cliquez sur l’image ci-dessus pour découvrir le texte publié dans le bulletin 56 !