encore redoubler d’efforts pour la qualité de l’eau

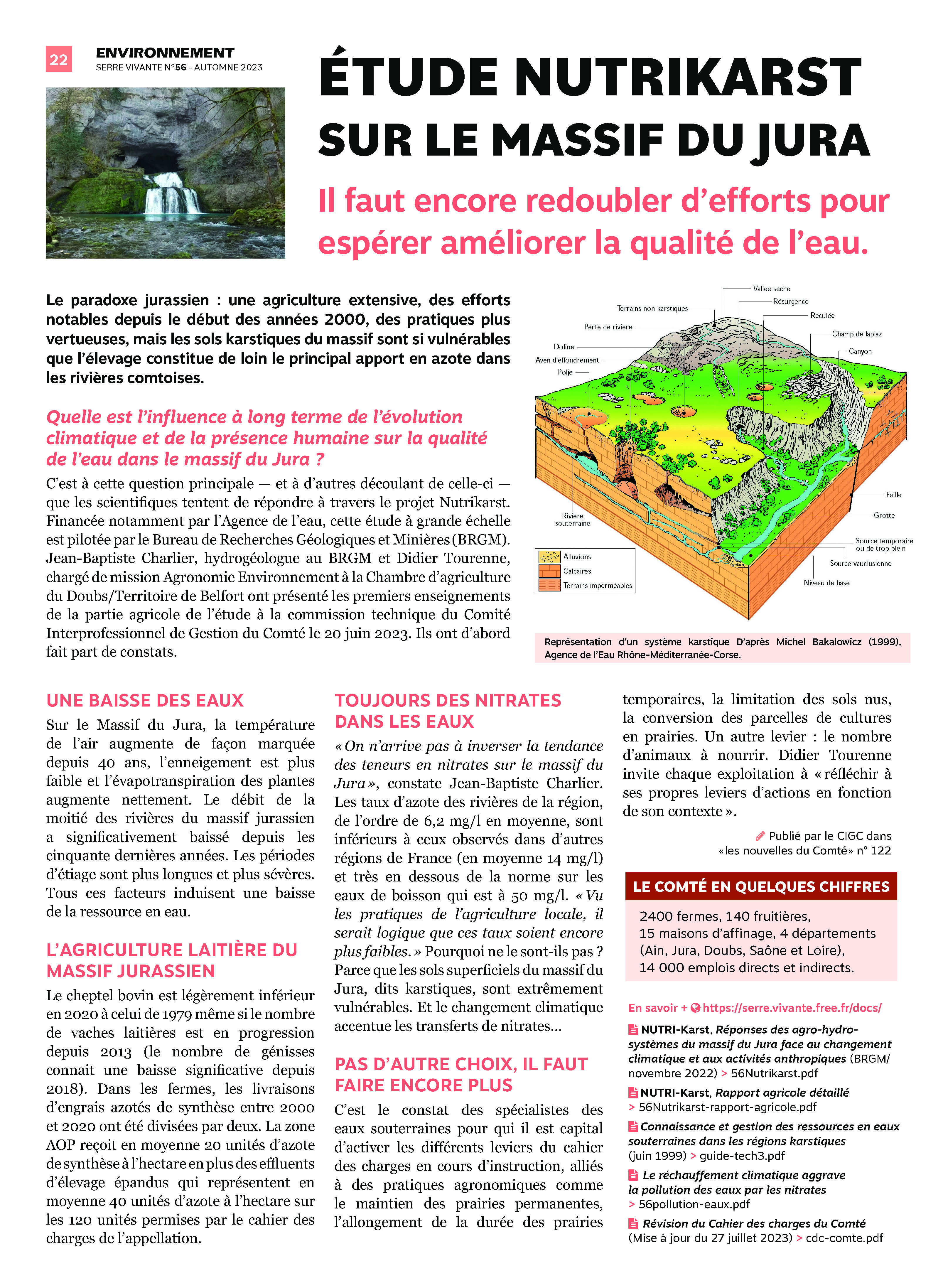

Le paradoxe jurassien : une agriculture extensive, des efforts notables depuis le début des années 2000, des pratiques plus vertueuses, mais les sols karstiques du massif sont si vulnérables que l’élevage constitue de loin le principal apport en azote dans les rivières comtoises.

Quelle est l’influence à long terme de l’évolution climatique et de la présence humaine sur la qualité de l’eau dans le massif du Jura ?

C’est à cette question principale — et à d’autres découlant de celle-ci — que les scientifiques tentent de répondre à travers le projet Nutrikarst. Financée notamment par l’Agence de l’eau, cette étude à grande échelle est pilotée par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM). Jean-Baptiste Charlier, hydrogéologue au BRGM et Didier Tourenne, chargé de mission Agronomie Environnement à la Chambre d’agriculture du Doubs/Territoire de Belfort ont présenté les premiers enseignements de la partie agricole de l’étude à la commission technique du Comité Interprofessionnel de Gestion du Comté le 20 juin 2023. Ils ont d’abord fait part de constats.

Une baisse des eaux

Sur le Massif du Jura, la température de l’air augmente de façon marquée depuis 40 ans, l’enneigement est plus faible et l’évapotranspiration des plantes augmente nettement.

Le débit de la moitié des rivières du massif jurassien a significativement baissé depuis les cinquante dernières années. Les périodes d’étiage sont plus longues et plus sévères. Tous ces facteurs induisent une baisse de la ressource en eau.

L’agriculture laitière du massif jurassien

Le cheptel bovin est légèrement inférieur en 2020 à celui de 1979 même si le nombre de vaches laitières est en progression depuis 2013 (le nombre de génisses connait une baisse significative depuis 2018).

Dans les fermes, les livraisons d’engrais azotés de synthèse entre 2000 et 2020 ont été divisées par deux. La zone AOP reçoit en moyenne 20 unités d’azote de synthèse à l’hectare en plus des effluents d’élevage épandus qui représentent en moyenne 40 unités d’azote à l’hectare sur les 120 unités permises par le cahier des charges de l’appellation.

Toujours des nitrates dans les eaux

« On n’arrive pas à inverser la tendance des teneurs en nitrates sur le massif du Jura », constate Jean-Baptiste Charlier. Les taux d’azote des rivières de la région, de l’ordre de 6,2 mg/l en moyenne, sont inférieurs à ceux observés dans d’autres régions de France (en moyenne 14 mg/l) et très en dessous de la norme sur les eaux de boisson qui est à 50 mg/l.

« Vu les pratiques de l’agriculture locale, il serait logique que ces taux soient encore plus faibles.» Pourquoi ne le sont-ils pas ? Parce que les sols superficiels du massif du Jura, dits karstiques, sont extrêmement vulnérables. Et le changement climatique accentue les transferts de nitrates…

Pas d’autre choix, il faut faire encore plus

C’est le constat des spécialistes des eaux souterraines pour qui il est capital d’activer les différents leviers du cahier des charges en cours d’instruction, alliés à des pratiques agronomiques comme le maintien des prairies permanentes, l’allongement de la durée des prairies temporaires, la limitation des sols nus, la conversion des parcelles de cultures en prairies.

Un autre levier : le nombre d’animaux à nourrir. Didier Tourenne invite chaque exploitation à « réfléchir à ses propres leviers d’actions en fonction de son contexte ».

Ce texte a été publié par le CIGC dans « les nouvelles du Comté » n° 122

En savoir +>

- NUTRI-Karst, Réponses des agro-hydrosystèmes du massif du Jura face au changement climatique et aux activités anthropiques (BRGM/ novembre 2022)

- NUTRI-Karst, Rapport agricole détaillé

- Connaissance et gestion des ressources en eaux souterraines dans les régions karstiques (juin 1999)

- Le réchauffement climatique aggrave la pollution des eaux par les nitrates

- Révision du Cahier des charges du Comté (Mise à jour du 27 juillet 2023)

Cliquez sur l’image ci-dessus pour découvrir le texte publié dans le bulletin 56 !