des produits chimiques, souvent complexes

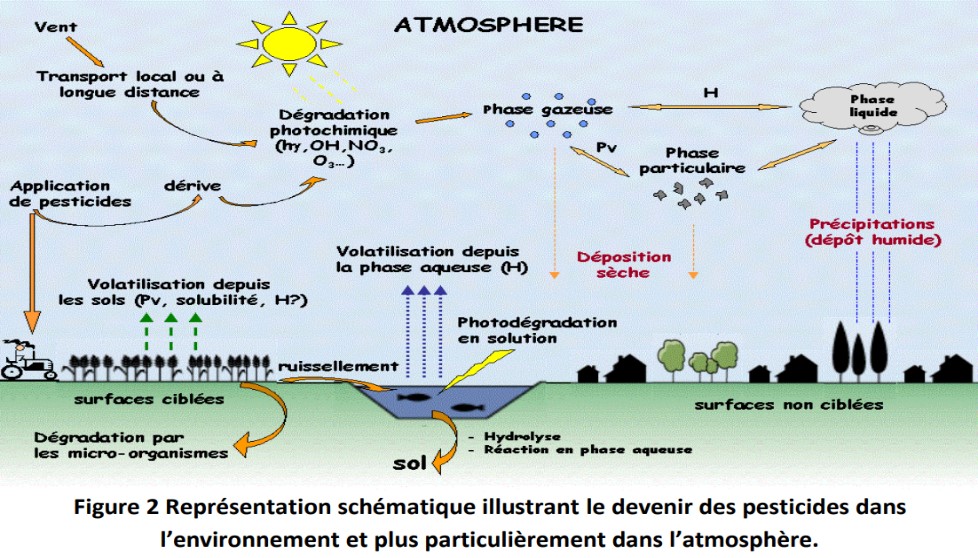

Photo : Pour comprendre le devenir d’un pesticide dans l’environnement et les risques associés

Durant l’Entre deux Guerres, les pesticides, ces produits phytosanitaires synthétiques, commencent à être commercialisés.

Ce n’est qu’à partir des années 60, avec le DDT, que les premiers constats de leur dangerosité pour l’environnement sont avérés, mais aussi pour la santé humaine. Depuis, des nouvelles molécules sont apparues et les reliquats d’anciennes substances, aujourd’hui interdites, menacent l’environnement

Issue de la nappe d’accompagnement de l’Ognon, l’eau est captée à Thervay. Dès 2018, les analyses de qualité font apparaître des métabolites du S-métolachlore à des doses très supérieures à la normale. Le syndicat ne reste pas inactif et cherche des solutions. L’achat d’eau au syndicat de la vallée de l’Ognon permet un temps de diluer la pollution, d’abaisser le taux des molécules toxiques pour que l’eau reste consommable.

À défaut d’information des habitants, l’association CDMM interroge le 21 novembre 2021 le SIE sur les mauvais résultats persistants tout au long de l’année 2020. Si le syndicat confirme la pollution, il renvoie sur les maires des communes concernées la responsabilité d’informer les consommateurs.

Qu’est-ce qu’un pesticide ?

Les pesticides sont des produits chimiques, souvent complexes, destinés à lutter contre les végétaux et animaux indésirables (AFSSET, 2006).

Les appellations « produits apparentés » ou « métabolites » correspondent aux sous-produits résultant de leurs dégradations.

La classification se fait, généralement, selon leur cible d’action. On distingue :

- les fongicides (lutte contre les champignons),

- les algicides (lutte contre les algues),

- les rodenticides (lutte contre les rongeurs),

- les herbicides (Glyphosate, Métolachlore),

- les insecticides (DDT, Chlordécone) …

De nombreuses molécules issues de ces pesticides sont catégorisées comme polluants prioritaires (Lindane, Atrazine, Diuron, etc.) selon la directive européenne cadre sur l’eau de 2000 (DCE-2000). Ce texte de loi définit comme « polluant prioritaire » toute substance persistante et bioaccumulable.

Présenté sous un aspect simplifié, il s’agit de toute molécule capable de subsister dans le sol, l’eau et l’air et qui peut également être stockée dans les cellules d’un être vivant. Cette liste non exhaustive, réactualisée depuis, ne comptabilise qu’une infime fraction de l’ensemble des molécules existantes.

Dès 2018, des analyses de l’eau potable produites par le Syndicat Intercommunal des Eaux de Montmirey-le-Château sont réalisées à titre d’études. Elles mettent en évidence la présence d’un herbicide (utilisé pour la culture du soja, des tournesols, du maïs…) : le S-Métolachlore et de ses sous-produits de dégradations (issus de la dégradation de la molécule « mère ») : métolachlore OXA, NOA et ESA.

Le devenir des pesticides dans l’eau et les sols : cas du SIE de Montmirey-le-Château

Concernant “notre” molécule de S-métolachlore du SIE, la molécule mère (S-métolachlore) possède 1000 jours de persistance théorique dans les eaux souterraines (SAgE pesticides – Québec, 2022).

Cela conduit à une accumulation d’à peu près 80 % de la quantité initialement épandue dans les sols d’une année sur l’autre (Andriamalala, 2014). Passé ces seuils, la molécule va se dégrader progressivement pour former les 3 molécules précédemment citées. Ces métabolites peuvent encore se dégrader pour développer des sous-métabolites. Ces réactions physico-chimiques sont mal connues tout comme le nombre exact de sous-produits de dégradation existants.

La pollution connue par le SIE concerne de nombreuses communes en France et particulièrement la vallée de l’Ognon avec les cultures de pommes de terre, de tournesols, de maïs…. Facilement mobilisable par l’eau, le S-métolachlore devient un polluant diffus avec une présence relative dans les sols de seulement 80 jours. En combinant sa durée de vie faible dans les sols, à son hydrophilie et à sa faible rétention in situ, le S-Métolachlore peut polluer des zones très excentrées de sa zone d’utilisation et les pollutions peuvent aussi être étrangères aux sites d’études (autres bassins versants). Les problématiques de pesticides en France sont désormais ubiquistes et les risques pour l’environnement ne sont plus à remettre en cause.

Lors de l’épandage, le pesticide devient facilement mobilisable (le vent, la pluie). Profitant des aspérités du sol, le liquide déversé s’infiltre et atteint des profondeurs importantes pouvant toucher les nappes d’eau souterraines. Une fraction importante du pesticide ruissellera en surface pour atteindre des canaux, chenaux, zones humides…

Par Alexis MILHAN,

étudiant en Master 1 QuEST (Qualité des Eaux, des Sols et Traitement) à l’Université Besançon

En savoir +>

- Invitation CDMM au préfet du Jura

- Pétition diffusée durant l’enquête publique sur le zonage de la zone de protection du captage

- Dossier de l’enquête publique sur le zonage de la zone de protection du captage

- Rapport du commissaire enqueteur suite à l’enquête publique sur le zonage de la zone de protection du captage

- Conclusions du commissaire enqueteur suite à l’enquête publique sur le zonage de la zone de protection du captage

- Pesticides et métabolites de pesticides, explications de Générations futures

L’Inrae de Dijon a montré que des alternatives au S-métolachlore existent : faux semis, rotation des cultures et désherbage mécanique… Des techniques issues de l’agriculture biologique, parfois plus lentes, plus coûteuses, mais qui vont rapidement s’améliorer si elles se généralisent.

Cliquez sur l’image ci-dessus pour découvrir le texte publié dans le bulletin 54 !